如今才是十三夜,月色已如玉。未是秋光奇绝,看十五十六。

--- 宋·杨万里 好事近 七月十三日夜登万花川谷望月作

这是一首咏月词,不过直接写月亮的只有“月色已如玉”一句。月的形和神,是用比较法。

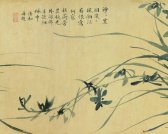

衬托月亮,最常见的办法是去写云彩,常语说 :“ 烘云托月”。杨万里抛开这一陈腐的路子不走,采用了纯新的方式。上阕以谷、斋、竹作陪衬。诚斋是作者的书斋名,万花川谷是作者的花园名 。“月未到诚斋”,自然不无遗憾;但“先到万花川谷”,倒也令人欣喜,因为这同样是词人的天下。况且也不必为诚斋而惋惜 ,因为“不是诚斋无月,隔一庭修竹”,月照幽篁,应该又是一种韵味。这半阕中,同是月光,在万花川谷的当是朗照,在“一庭修竹”的当是疏散,在诚斋的又当是浓阴下的幽明。同样的月色竟有这许多情意,明暗层次又是这样分明,难怪上片无一字直接写月,却叫人处处感得到月的媚态。上阕是以物托月,下阕则以月自托。词中说:今天才是十三,月色已如美玉,若到秋光奇艳的十五十六,它定然更不寻常!这里明显地在用十三之月衬托十五、十六之月 ,然而本篇的作意是咏写今夜月色,所以句中又含有用十五、十六的满月衬托十三月色的意思:现实的月同遥想的月两相辉映,各各更见其妙了。

杨万里写诗,最讲“活法”,“透脱”。 他在《颐庵诗稿序》中说 :“??尝食夫饴与荼乎?人孰不饴之嗜也?初而甘,卒而酸 。至于荼也,人病其苦也;然苦未既,而不胜其甘。——诗亦如是而已矣 。”他认为诗不能象糖:一放进嘴,就知道它是甜的,吃到最后,却变成酸的;诗应当象荼(古茶字)经过品尝才让人感知到它的甜味。我们读这首咏月词,初时只看见全篇仅有一句写月,还是用的“如玉”这个相当陈旧的比喻,读来很可能有几分扫兴,——这正是在“ 病其苦”。可是只要你细心品尝下去,那么洒在绿叶红花上的月光,伴和着挺拔修竹上的月色,在月的阴影中的诚斋,今夜的月,十五十六的月,便都会成为一幅幅各具特色的月光图。这些图全都经得起人们的反复吟味,因而全篇也就有咀嚼无滓、久而知味的艺术效果。再说作者使用的又是白描手法,用这种引而不发的方式启人想象,其表达力往往可以超过一切言词。比如,词中说“如今才是十三夜,月色已如玉。未是秋光奇艳 ,看十五十六”,十五十六的月色自然好极了。但如何好法呢?不论你想出多么优美的字眼来形容它,其他读者仍然可能想象到更美十倍的境地中去。——凡此种种,又是本篇“苦未既,而不胜其甘”的地方。

不,这首词的超脱处还不在于此。你如果继续品尝,还可能发现作者是在写月,但又不全在写月,更重要的,他是在借月写人。不然,月光朗照之下什么不好写,却偏要写他的园、他的竹、他的斋呢?应当说,它些环境既是作者生活情趣的表现,也是他精神世界的窗口。花的芬芳,竹的正直,还有书斋所象征的博学,以及用来作比喻的玉的坚和洁都透露出一种高贵而雅洁的审美趣味,而清寒如玉的月光也就寓蕴了更丰富的人格象征意义。当然,这一些也都是要欣赏者通过咀嚼而慢慢品味才能获得的。(类似词句)隔一林修竹

【一林脩竹寄閒情】《题会稽溪口躬师上人房》唐询·宋

【一林修竹雨潇潇】《致仕作》张温·金

【一林修竹摇云碧】《复用前韵》耶律楚材·金末元初

【一林修竹满庭阴】《閒居》邓雅·元末明初

【一林脩竹护柴门】《马用调草堂观妓 其四》佘翔·明

【有一林修竹】《忆旧游 送淳安邵主簿号藻川》夏言·明

【一林脩竹画眉啼】《溪外》陆澄原·明

【隔林修竹又谁家】《龚子敬同游桃花坞赵中时适至》郭麟孙·元

【隔林脩竹弄潺湲】《访饮张宪副诚之遇两张有作聊此奉酬》王世贞·明

【隔林修竹有鸾栖】《游西樵山》郭棐·明

(类似词句)月色已如玉

【月色箫声并如玉】《五月望夜汎西湖归山庄作》钱谦益·明末清初

(类似词句)看十五十六

【十五十六清光圆】《张静婉采莲歌》温庭筠·唐

【长来十五才十六】《见月行寄钱太守》叶兰·元

【十五不圆十六圆】《十六夜踏灯与璩仲玉王新甫饮于大中桥之西楼》徐渭·明

【十五十六月正圆】《竹枝词十八首》朱同·明

【十五十六人】《增翟丈四首(以下《燕市后集》,隆庆丁卯)》王稚登·明

【十六盈盈十五馀】《南乡子 题挥扇士女图》厉鹗·清

【十五十六能文章】《偪侧行同金秀才学莲作题亡友黄二悔存诗集后》洪亮吉·清

【十五十六时】《烈女李三行》胡天游·清

【十五十六远从戎】《题徐子容少府溪山垂钓长卷》鲁一同·清

【问年十五十六馀】《题恭邸长公主纨扇独立图》连横·近现代

【亭上横看十六峰】《亦好亭独坐》喻良能·宋

【尺楮回看十六年】《余为黄应龙先生作小画久而未诗黄既自题其端复徵拙作漫赋数语画作于弘治丙辰讵今正德辛未十有六年矣》文徵明·明

上一篇:夜来觅棹返东庄,遥望东庄道路长;书画满船风与月,蒹葭两岸露为霜 | 明·龚诩 夜归东庄